はじめに

最近、企業の不正会計を中心に、コンプライアンス違反の事例を調べる機会がありました。海外ではエンロンやワールドコム、国内では東芝、カネボウ、オリンパスなどが挙げられます。これらの事例に共通するのは、短期的な利益を優先するあまり、長期的な視点を失った結果、不正が行われたことです。

この背景には、マネジメント教育の不足が関係しているのではないかと考えています。本記事では、企業経営の階層構造、短期と長期のバランス、そしてマネジメント教育の重要性について詳しく解説します。

企業における階層構造と役割の違い

現場と経営層の役割

企業には、現場から経営層までの階層があります。それぞれの階層で求められる役割は大きく異なります。

- 現場の役割:

- 工場では、高品質の製品を納期までに作る。

- 飲食店では、お客様を笑顔にし、満足してもらう。

- 目の前の具体的な仕事に対するプロ意識が求められる。

- 経営層の役割:

- 5年、10年、オーナー企業であれば100年先を見据えた意思決定を担う。

- 短期的な利益と長期的な成長のバランスを取る。

- 企業全体の方向性を決める。

現場と経営は、上下関係ではなく、それぞれが異なる役割を果たすことで、企業の持続的な成長を支えます。しかし、このバランスが崩れると、不正や企業の崩壊につながるリスクが生じます。

不正会計が発生するメカニズム

短期利益に走る経営層

不正会計が発生するケースでは、本来長期的視点を持つべき経営層が、短期的な利益に走る傾向が見られます。

- プレッシャーの影響: 周囲からの過度なプレッシャー、投資家の期待、株価の維持などが要因。

- 出世欲による判断ミス: 経営陣が個人的な評価や地位を優先し、無理な目標を設定。

- 粉飾決算の連鎖: 一度短期利益のために粉飾を始めると、それを隠すためにさらなる不正を繰り返す。

たとえ経営層が直接不正を指示しなくても、過度なプレッシャーを受けた部下が、不正に手を染めてしまうケースも少なくありません。

経営と現場の断絶

不正が起こる背景には、経営と現場の断絶があることも指摘されています。

- 経営層が現場の実態を把握していない → 現場が達成不可能な目標を押し付けられる。

- 現場の声が経営層に届かない → 経営層の期待と現場の実態に乖離が生じる。

- 経営の数値管理が目的化する → 現場のモチベーション低下、不正行為の温床に。

このような構造が放置されると、企業全体の健全な成長が阻害され、コンプライアンス違反が発生しやすくなります。

日本企業におけるマネジメント教育の課題

プレーヤーから管理職への昇格と教育の欠如

日本企業では、プレーヤー(現場で優秀な成績を上げた人)をそのまま管理職に登用するケースが多く見られます。しかし、マネジメントに必要な教育を与えずに昇進させることで、次のような問題が発生します。

- 現場のスキルと管理のスキルは別物 → 優れたエンジニアや営業マンが、必ずしも良いマネージャーになるとは限らない。

- 管理職が試行錯誤で学ぶしかない → 効果的なマネジメントを習得するのに時間がかかる。

- 管理職に対するネガティブなイメージ → 「管理職は罰ゲーム」と言われる原因になる。

体系的なマネジメント教育の導入

当社では、管理職の能力向上のために、以下の5つの要素を体系化しています。

- 管理職としての在り方(自己基盤力): マネージャー自身の価値観やリーダーシップの基盤を確立する。

- ワクワクする目的設定と共有(目的設定力): 部下と共に目標を設定し、ビジョンを明確化する。

- 課題解決力: 目的達成のために論理的に筋道を考え、部下に適切に役割を割り振る。

- 1on1対話力: 部下一人一人のやる気やモチベーションを引き出すコミュニケーションスキル。

- 組織対話力: 組織全体の成果を最大化するための対話力を磨く。

これらを基盤としたマネジメント教育を実施することで、企業の健全な成長を支え、長期的な視点を持つ管理職を育成することが可能になります。

おわりに

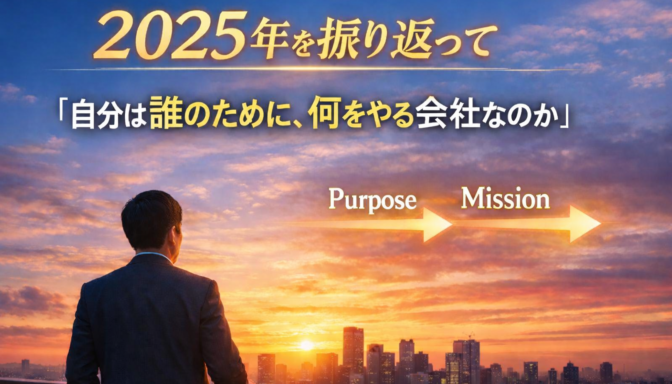

企業の持続的な成長には、短期と長期のバランスを取る経営のあり方が不可欠です。そのためには、適切なマネジメント教育を通じて、管理職が長期的な視点を持ち、リーダーとしての役割を果たせるよう支援することが求められます。

マネジメント教育のあり方を見直し、「管理職は罰ゲーム」ではなく「管理職は成長の機会」と捉えられる企業文化を築いていくことが、今後の課題となるのではないでしょうか。

コメント