受験勉強とビジネスの共通点

大学受験の時、私は代々木ゼミナールの富田一彦先生が執筆した『英文読解100の原則』を読んで、その分かりやすさとロジカルさに感銘を受けました。先生の講義を直接受けたことはなかったのですが、先日、YouTubeのおすすめに表示された「東大英語」のオリエンテーション授業の一部を視聴し、改めてその内容の本質的な価値に気づかされました。

富田先生の思考法とロジカルシンキング

「英語の修飾語には形容詞と副詞しかない。形容詞が修飾するのは名詞だ。では、副詞は何を修飾するか? これを受験生に聞くと、多くが『動詞』と答える。さらに問い詰めると、『あ、形容詞も』『あ、文全体も』と、後から付け足してくる。そんな頭の使い方ではダメだ。修飾語は形容詞と副詞しかなく、形容詞は名詞だけを修飾するのだから、副詞が修飾するのは『名詞以外すべて』だ。こういう風に考えろ。」

これは、ビジネスでもよく用いられる「MECE(Mutually Exclusive, Collectively Exhaustive)」の概念そのものです。つまり、重複なく、漏れなく分類するという考え方を、英語の文法に適用しているのです。

「勉強には要(かなめ)がある。これを掴んだ人が東大に受かる。よく『東大は科目数が多くて大変』と言うが、それは間違いだ。勉強の要を掴めば、英語ができるようになると数学ができるようになる。数学ができるようになると国語もできるようになる。」

フレームワークの暗記ではなく、本質を理解すること

経営戦略を学ぼうとすると、3C、5F、PPM、SWOT、成長マトリクスなどが出てきます。マーケティングを学ぼうとすると、STP、4P、AIDMAなど、さらに多くのフレームワークが登場します。

しかし、これらを単純に暗記しても、実際のビジネスシーンでは応用がききません。重要なのは、これらのフレームワークが生まれた背景や、どのような思考プロセスを経て導かれたのかを理解することです。

本質を掴む力とトップアスリートの共通点

この「本質を掴む力」は、ビジネスだけでなく、スポーツにも当てはまります。

例えば、大谷翔平選手が二刀流で活躍できるのも、単にピッチングとバッティングの技術をそれぞれ磨いただけではなく、体の使い方の本質を深く理解しているからでしょう。

ビジネスと人材育成に求められる「本質的な物事の捉え方」

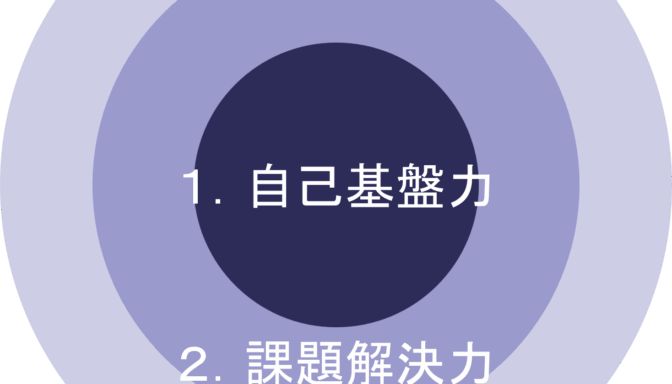

ビジネスの現場では、短期的な利益を追求するあまり、表面的なテクニックやスキルにばかり注目しがちです。しかし、本当に優れた人材を育てるには、もっと深い部分に焦点を当てる必要があります。

人材育成におけるプロフェッショナルの役割

- 本質的な思考法を伝える – 企業研修では、単なるスキルの詰め込みではなく、本質的な思考の枠組みを提供することが重要。

- 実践の場を通じて学ばせる – グループワークや自分の業務へ活用し、実際のビジネスシーンで考える機会を作る。

- 継続的な学びの場を提供する – 研修が一過性のイベントにならないように、フォローアップを行う。

まとめ

大学受験の英語学習から得た「本質を掴む力」は、ビジネスにも、スポーツにも、人材育成にも共通する重要な要素です。

短期的な成果を求めるのではなく、根本的な思考法を身に付けることが、長期的な成功につながります。そして、それを支援するのが、人材育成のプロフェッショナルの役割なのです。

コメント